斜視・弱視・小児眼科

STRABISMUS斜視について

通常、視線は両眼とも同一方向を向いていますが、そうでない状態を指し、左右の視線が一致していない状態を斜視と言います。似たような言葉に斜位があり、これは何かを注視していない場合だけ視線がずれていることを指します。斜視はお子様を始め各年代で散見され、ピントズレが原因のものもあれば、眼球周囲の筋肉等の構造異常が原因のものもあり、しっかりとした治療を要するものと、経過観察を主体とするものがございます。

以下、代表的な斜視について述べます。

内斜視

-

先天(乳児)内斜視

生後6カ月以内に発生した内斜視を指し、主に構造異常が原因です。片目が内側に大きくずれており、見方によっては両眼が内側に寄ってみえます。なるべく早期の診察を要し、ピントの状態や眼球の動き方、眼底状態等を確認します。良好な視機能を得るために、視能訓練や手術を要することが多いです。

-

調節性内斜視

ピントズレが原因で発生し、この場合のズレは遠視方向です。生後1歳6か月~3歳頃にかけてあらわれることが多く、特に近くを見る時に顕著となります。遠視によってピントが合っていないと、頑張って目に力をいれようとします。その力は目を内側に向ける筋肉にも伝わるため、内斜視が発生します。治療は眼鏡装用による遠視補正です。眼鏡で遠視を中和することで内斜視を補正し、良好な矯正視力で正しい向きを向くことで、その後の視機能発達を促します。

-

部分調節性内斜視

上記しました構造の成分と調節の成分が混じったものを指し、眼鏡による十分な遠視矯正を行っても斜視が残存します。

良好な視機能発達を促すため、残った斜視角が小さい場合は眼球にプリズム機能を付加し、眼球自体は内側に向いていても眼球を通過した視線は左右で一致するようにします。残った斜視角が大きい場合は手術で筋肉を調整します。 -

麻痺性内斜視

神経や筋肉の麻痺が原因で発症し、大人に発症した場合には複視(ものが重なって見える)が発生します。脳内の循環や構造の障害、糖尿病等の全身疾患による神経障害、外傷等原因は多岐にわたります。斜視が存在することが疾患発見の契機となり、まずは原疾患の治療優先となります。外傷が原因と判明しており、時間経過により斜視角が安定している場合は手術対象となります。

-

偽内斜視

目頭付近の皮膚が耳側の皮膚と比較して多めにあることにより内斜視のようにみえてしまうことを指し、斜視ではありません。赤ちゃんのお顔はプクプクしていることが多く、その個人差による錯覚であり、治療は必要ございません。

外斜視

-

恒常性外斜視

常に片目が外側を向いている状態を指し、生後早期から発生するものや大人になって発生するものがございます。

お子様に存在する場合は、視能訓練等だけで十分な視機能獲得が困難であるため手術を要する場合が多いです。

大人の場合は、片眼の視機能不良により発生する廃用性外斜視の他、上記麻痺性内斜視と同じく脳や全身疾患の問題で急激に発症することがあります。急激に発症して複視を自覚する場合は原疾患の治療を要します。 -

間欠性外斜視

その名の通り、正常な状態と外斜視の状態が時間に応じて混在することを指し、特に寝起きや疲労時等で“ぼーっと”している時にみてとれます。目が外側を向くようなバランスで外眼筋(目を動かす筋肉)が構成されている方に起こり得ます。普段、しっかりと何かを見ようとしている時は正常な視線となりますが、脱力時に外斜視が発生します。視機能発達の障害にはなり難いことが多いですが、特に整容的に気になる場合や、大人で眼精疲労の原因になる場合に手術適応となります。

上下斜視

-

上斜筋麻痺

お子様で顔を同じ方向に傾けている場合に発症していることが多いです。この場合、逆側に傾けると複視を自覚しやすくなるため、お子様は嫌がります。視能矯正を要する場合があり、斜頸の程度によっては背骨の発達に影響がでるため手術加療を要します。大人の場合に、脳や全身疾患が原因で滑車神経(上斜筋を動かす神経)麻痺が発症した場合は原疾患の治療を要します。

-

下斜筋過動

生後より発症していることが多く、右側を向いた時は左眼が上にずれ、左側を向いた時は右眼が上にずれます。

視能矯正を要する場合があり、視機能発達の障害になる場合は手術を片眼もしくは両眼に行います。

AMBLYOPIA弱視について

©Senju Pharmaceutical., Ltd.

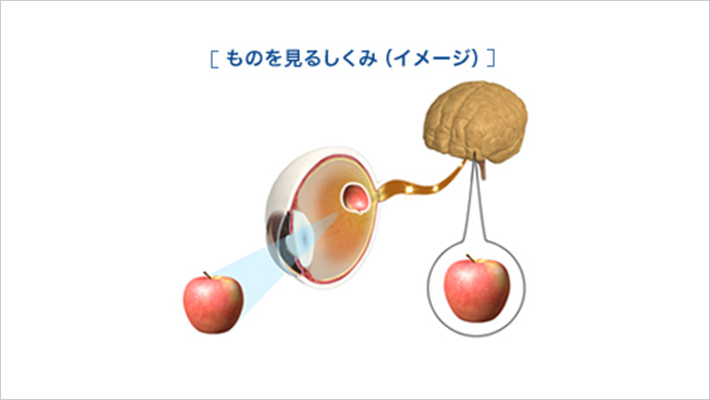

©Senju Pharmaceutical., Ltd.社会通念上は「視力がかなり低い状態」を指して“弱視”と呼称されていますが、眼科学的には「視機能発達において重要な時期(生後より8歳くらいまで)に主に4つの原因(ピントの異常、乳児内斜視等の斜視、左右の不同視、形態覚の遮断)で視機能発達が障害されて発生した低視力」を指します。

生まれてから間もない赤ちゃんは0.1くらいの視力しかなく、ぼんやりとしか見えていませんが、正常であれば、十分な視覚情報が目に届き続けることによって3歳頃には大人に匹敵するぐらいとなり、6歳頃には満足な視機能が備わります。この場合の視機能には解像度に関する視力や遠近感に関する立体視があり、社会生活においてどちらも非常に重要です。そのため弱視治療は視機能感受性の高い幼少期から始めるのが望ましく、遅くとも6歳までには開始したいです。

以下に4つそれぞれに応じた治療方針をお示しします。

-

屈折異常弱視(ピントの異常)

ピントズレ(遠視、近視、乱視)が強い場合に発生します。特に遠視で発生することが多く、目薬を使用した検査で詳しく屈折状態を把握し、状態にあった治療用の眼鏡装用をすることで視機能発達を促します。

-

斜視弱視

斜視が常に、もしくは長時間発現している場合、十分な視覚情報が目に伝わらないため視機能発達の妨げになり、弱視の原因となります。屈折異常の場合と同様に屈折状態を把握し、必要あれば治療用眼鏡装用したうえで、斜視眼に優先的に視覚情報を届けるために健眼遮蔽(視機能発達良好な側の目を一定時間覆うこと)や斜視手術を行います。

-

不同視弱視

遠視・近視・乱視の左右差が強い場合に発生する弱視で、ピントが正常に近い方の目ばかり使うことで他方の目がおざなりになり発生します。視力発達良好な目では不自由なく過ごせることが多いため、片眼づつの視力検査により初めて判明することが多いです。上記の場合と同様に屈折状態を把握し、治療用眼鏡装用したうえで健眼遮蔽を行います。

-

形態覚遮断弱視

障害物が視線を覆うことによって視覚情報が目(の網膜中心部)に伝わらないために情報遮断から発生するものを指し、障害物に相当するものとして腫瘍、眼瞼下垂、角膜混濁、先天白内障、眼帯等があります。治療は障害物を取り除くことが最優先となり、そのうえで治療用眼鏡装用、健眼遮蔽等の視能矯正をします。

CLOSE

CLOSE